您的浏览器版本太低,将不能正常浏览。请升级 Internet Explorer或使用Google Chrome浏览器。 如果您在使用双核浏览器,请切换到 高速 / 极速 / 神速 核心。

中国老年学和老年医学学会骨质疏松分会中医药专家委员对《中医药防治原发性骨质疏松症专家共识(2015)》进行了详实修订,2020版共识内容包括:骨质疏松症的临床表现和诊断、中医学的病因病机、治则、辨证施治、临床推荐意见、临床疗效评价和监测、治未病与健康管理等。

2020版共识对比2015版共识有哪些更新呢?跟着小编一起来看看吧。

1.评估诊断的更新

2020版共识增加了对骨质疏松患者心理状态及生活质量的关注,提出除了关注疼痛、腰膝酸软、脊柱变形、骨折等临床症状外,也应重视患者的精神心理问题,并适当给予治疗。

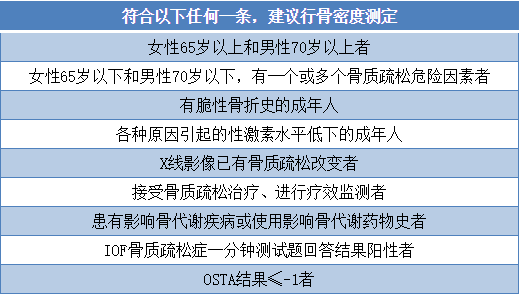

2020版共识细化了骨质疏松症的诊断方法,提出原发性骨质疏松症的诊断应基于全面的病史采集、体格检查、骨密度测定、影像学及必要的生化检测,并明确了骨密度测量的临床指征。

骨密度测量的临床指征

注:IOF:国际骨质疏松基金会;OSTA:亚洲人骨质疏松自我筛查工具

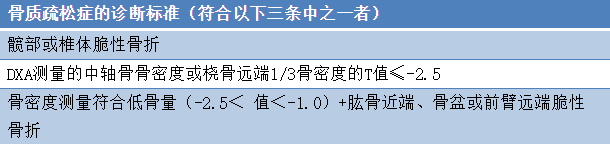

2020版共识将骨质疏松症的诊断分为基于骨密度测定的诊断和基于脆性骨折的诊断,测量骨密度可以选择DXA、QCT、外周QCT、定量超声。基于脆性骨折的骨质疏松症诊断标准参考如下:

基于脆性骨折的骨质疏松症诊断标准

2020版共识还提出,需要对骨质疏松症风险进行评估,推荐将国际骨质疏松基金会(IOF)骨质疏松风险一分钟测试题和亚洲人骨质疏松自我筛查工具(OSTA)作为疾病风险的初筛工具。推荐使用骨折风险预测工具(FRAX)评估患者未来10年的骨松性骨折概率。

2.中医学的病因病机

2020版共识新增了对骨质疏松症中医病因的解析,提出骨质疏松症的病因有:禀赋因素、年龄与性别因素、体质因素、饮食失宜、起居失常、劳逸失度、情志失和及其他因素。骨质疏松症的病机则主要包括肾精亏虚、肝郁血虚、脾胃虚弱、血瘀气滞,因此中医药治疗原发性骨质疏松症的原则主要是“辨证施治、病证结合、整体调节、防治结合”。

2020版共识将原发性骨质疏松症分为六个证型:肾阳虚证、肝肾阴虚证、脾肾阳虚证、肾虚血瘀证、脾胃虚弱证和血瘀气滞证。

1.肾阳虚证

主症:腰背冷痛、酸软乏力。

次症:驼背弯腰、活动受限、畏寒喜暖、遇冷加重(尤以下肢为甚)、小便频数、舌淡苔白、脉弱等。

治法:补肾壮阳、强筋健骨。

推荐方剂:右归丸(《景岳全书》)加减,常用熟地黄、附子、肉桂、山药、山茱萸、菟丝子、鹿角胶、枸杞子、当归、杜仲。虚寒症状明显者,可酌加仙茅、淫羊藿、肉苁蓉、骨碎补等以温阳散寒。若兼有风寒湿痹者,可加独活、羌活、威灵仙、秦艽、桂枝、防风等。

常用中成药:右归丸等。

针灸治疗:主穴选用阿是穴、肾俞穴、足三里、悬钟、大杼等,针刺以捻转、提插补法为主;配穴选用命门、志室、腰阳关等穴。

2.肝肾阴虚证

主症:腰膝酸痛、手足心热。

次症:下肢抽筋、驼背弯腰、两目干涩、形体消瘦、眩晕耳鸣、潮热盗汗、失眠多梦、舌红少苔、脉细数等。

治法:滋补肝肾、填精壮骨。

推荐方剂:六味地黄汤(《小儿药证直诀》)加减,常用熟地黄、山萸肉、山药、丹皮、泽泻、茯苓。阴虚火旺症状明显者,可酌加知母、黄柏;酸痛明显者,可酌加桑寄生、牛膝等。

常用中成药:六味地黄丸等。

针灸治疗:主穴选用阿是穴、肾俞穴、足三里、悬钟、大杼等,针刺以捻转、提插补法为主;配穴选用肝俞、太冲、太溪、三阴交等穴。

3.脾肾阳虚证

主症:腰膝冷痛、食少便溏。

次症:腰膝酸软、双膝行走无力、弯腰驼背、畏寒喜暖、腹胀、面色㿠白、舌淡胖、苔白滑、脉沉迟无力等。

治法:补益脾肾、强筋壮骨。

推荐方剂:补中益气汤(《脾胃论》)合金匮肾气丸(《金匮要略》)加减,常用黄芪、白术、炙甘草、陈皮、升麻、柴胡、人参、当归、地黄、山药、山茱萸、泽泻、茯苓、牡丹皮、桂枝、附子、牛膝、车前子。

常用中成药:补中益气丸合右归丸、金匮肾气丸。

针灸治疗:主穴选用阿是穴、肾俞穴、足三里、悬钟、大杼等,针刺以捻转、提插补法为主;配穴选用脾俞、命门、中脘、关元等穴。

4.肾虚血瘀证

主症:腰脊刺痛、腰膝酸软。

次症:下肢痿弱、步履艰难、耳鸣、舌质淡紫、脉细涩等。

治法:补肾强骨、活血化瘀。

推荐方剂:补肾活血汤(《伤科大成》)加减,常用熟地、菟丝子、杜仲、枸杞、归尾、山萸肉、苁蓉、没药、独活、红花。

常用中成药:骨疏康胶囊(颗粒)等。

针灸治疗:主穴选用阿是穴、肾俞穴、足三里、悬钟、大杼等,针刺以捻转、提插补法为主;配穴选用膈俞、血海、太溪、三阴交等穴。

5.脾胃虚弱证

主症:腰背酸痛、体瘦肌弱。

次症:食少纳呆、神疲倦怠、大便溏泄、面色萎黄、舌质淡、苔白、脉细弱等。

治则:益气健脾、补益脾胃。

推荐方剂:四君子汤(人参、白术、茯苓、甘草)、参苓白术散(《太平惠民 和剂局方》)加减,常用白扁豆、白术、茯苓、甘草、桔梗、莲子、人参、砂仁、山药、薏苡仁。

常用中成药:参苓白术散。

针灸治疗:主穴选用阿是穴、肾俞穴、足三里、悬钟、大杼等,针刺以捻转、提插补法为主;配穴选用脾俞、胃俞、中脘、关元等穴。

6.血瘀气滞证

主症:骨节刺痛、痛有定处。

次症:痛处拒按、筋肉挛缩、多有骨折史、舌质紫暗、有瘀点或瘀斑、脉涩或弦等。

治法:理气活血、化瘀止痛。

推荐方剂:身痛逐瘀汤(《医林改错》)加减,常用秦艽、川芎、桃仁、红花、甘草、羌活、没药、当归、香附、牛膝、地龙。以上肢为主者,加桑枝、姜黄;下肢为甚者,加独活、汉防己、鸡血藤以通络止痛。

常用中成药:活血止痛散等。

针灸治疗:主穴选用阿是穴、肾俞穴、足三里、悬钟、大杼等,针刺以捻转、提插补法为主;配穴选用膈俞、肝俞、血海、太冲等穴。

3.临床推荐意见

2020版共识提出骨质疏松症的治疗除了要保持适度运动和健康的生活方式,摄入足够的钙和VD等基础补充剂以外,还应及时应用抗骨质疏松症的治疗药物。在使用中西药联合治疗时,除了要考虑疗效、安全性,还需要考虑药物经济学的影响。新版共识指出除了阶梯性应用镇痛药物外,还可以使用中药内服和中医外治的方法来缓解原发性骨质疏松疼痛症,明确了骨质疏松性疼痛中医药治疗的优势。

与2015版共识相比,新共识细化了中医证候的分级量化评分标准。在评价项目上,除了骨转化标志物、骨密度、骨折发生率、生存质量综合评价外,还新增了对激素的评价和检测,包括甲状旁腺素(PTH)、降钙素(CT)、维生素D3、生长激素、雌激素、睾酮等。

2020版共识提出了“未病先防、既病防变、瘥后防复”的指导原则,体现了中医学在防治原发性骨质疏松症中的鲜明特色和优势。

共识的制定,离不开循证医学试验的支持,非常多的试验都证明了中医药防治原发性骨质疏松症的疗效。由福建中医药科学院牵头开展“骨疏康胶囊治疗骨质疏松症临床试验”,使用骨疏康胶囊治疗原发性骨质疏松症6个月,发现患者的中医证候较治疗前有明显改善(P<0.01),腰椎、大粗隆骨密度有显著提升,较治疗前有非常显著差异(P<0.01),患者血、尿、大便常规,ALT、BUN、Cr、心电图和人体生命体征等情况均无不良影响。结果表明,骨疏康胶囊是一种治疗骨质疏松症安全、有效的药物。

参考文献:

[1]葛继荣,王和鸣,郑洪新,等.中医药防治原发性骨质疏松症专家共识(2020)[J].中国骨质疏松杂志.2020,26(12):1717-1725

[2]葛继荣,郑洪新,万小明,等.中医药防治原发性骨质疏松症专家共(2015)[J].中国骨质疏松杂志,2015,21(09):1023-1028.

编排:李璞 | 校对:瑞雪

来源:全科学苑

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/f0QbkmYZt28M3xyrXikuvA